Kommunikation - verstehen sich Sender und Empfänger wirklich?

Basiswissen Kommunikation – Wirken von Sender und Empfänger

Um Informationen und ihre Inhalte zu verstehen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Nachrichtentechnik. Durch sie wurde die Kommunikation erstmals ebenso sachlich wie verständlich beschrieben. Die Begriffe „Sender“ und „Empfänger“ sind heute in die Sprache eingegangen, und auch „Codierung“, „Decodierung“, „Rauschen“ und „Redundanz“ stammen aus dieser Betrachtungsweise.

Der Sender / die Senderin

Demnach produziert der „Sender“ eine Information, die beim Menschen aus Bruchstücken des Denkens und Fühlens besteht. So gut es geht, werden diese Zeichen nun „codiert“, sodass daraus Worte und Sätze werden. Diese Worte und Sätze sollen möglichst dem entsprechen was der Sender uns ursprünglich sagen wollte.

Im Idealfall entstehen daraus sehr informative, klare Sätze, die vom Empfänger verstanden werden müssten.

Die Realität - Verstanden werden ist nicht einfach

In der Realität allerdings

- Sind die Informationen oft unvollständig oder nur schwer verständlich.

- Setzt der Sender voraus, dass der Empfänger seinen kompletten Zeichensatz und den Sinn entschlüsseln kann, der dahintersteht.

- Gibt es sowohl „Rauschen“ wie auch mehrdeutige (redundante) Informationen, die man auch als „Störungen“ bezeichnet.

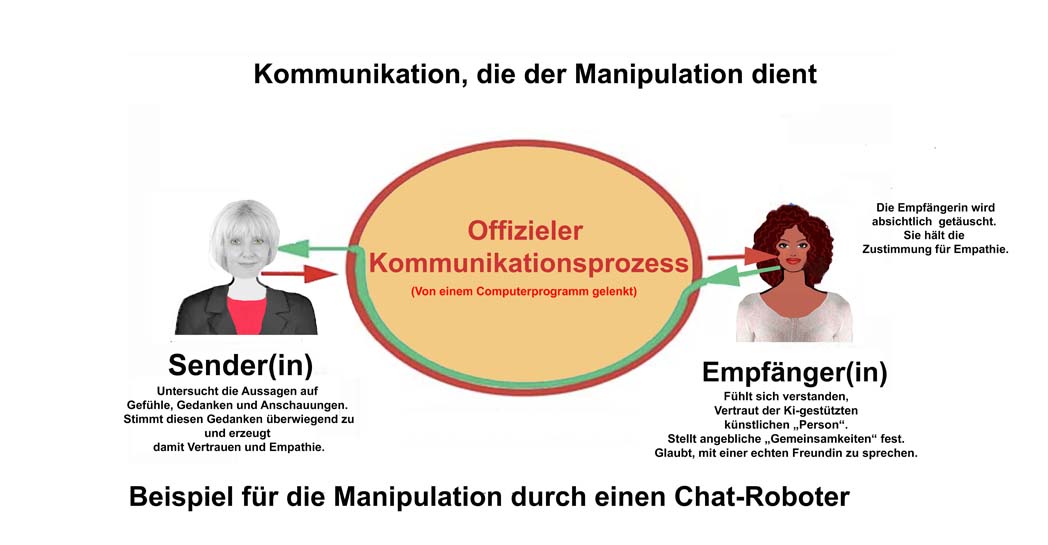

- Spielen Gefühle und analoge Botschaften eine Rolle, die zu den gesprochenen Worten passen können oder das Gegenteil ausdrücken können.

Der Empfänger / die Empfängerin

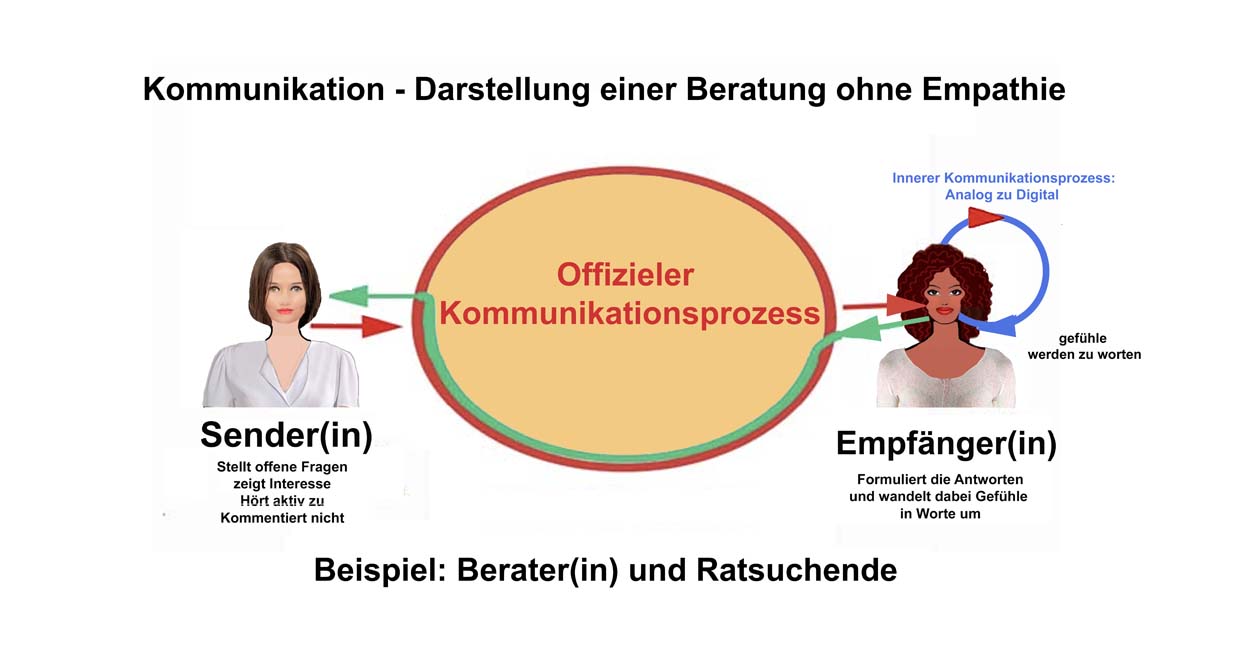

Der Empfänger nimmt diese Information auf, und teilt sie in das auf, was er verstanden hat und in das, was er nicht verstanden hat. Die Idee ist, die Informationen so zu decodieren, um nicht nur die Worte, sondern auch den Sinn zu verstehen. Ob ein Empfänger will oder nicht: Bei allem, was er sich nun „zusammenreimt“, versucht sein Gehirn, das Unbekannte und Unverstandene durch Bekanntes zu ersetzen. Es kann gleich, ähnlich oder sehr unterschiedlich von dem sein, was die Worte hergeben. Soweit der Empfänger „Untertöne“ oder „emotionale Botschaften“ entdeckt hat, versucht er, diese in Beziehung zu den empfangenen Worten zu setzen. Dieser Umstand kann erwünscht sein, aber auch unerwünscht. Wichtig ist allein, solche Botschaften zu erkennen.

Das Mittel des Empfängers, „Störungen“ zu klären, besteht in der „Rückkoppelung“ in der versucht wird, einzelne Worte, Sätze oder eine komplette Aussage zu hinterfragen.

Ist dies der Fall, so entsteht der berühmte „Kommunikationsprozess“, also ein stetiger Informationsfluss in beide Richtungen, der zum besseren Verständnis führt.

In aller Kürze - Sender und Empfänger

Das, was ein Sender uns sagen will, kann aus eindeutig verständlichen Worten, aber auch aus unvollständigen oder unbekannten Begriffen bestehen. Zum Teil werden durch die Klangfarbe der Sprache, der Mimik oder Gestik auch Gefühle eingemischt. Die Verantwortung des Senders liegt deshalb darin, möglichst eindeutig und störungsarm zu kommunizieren.

Was der Empfänger davon versteht, kann zwischen wenigen Prozent und 100 Prozent liegen. Was er nicht versteht, wird entweder gar nicht aufgenommen oder durch andere, bereits gespeicherte Informationen ersetzt. Nur der Empfänger kann wissen, was wirklich bei ihm „ankam“. Durch Rückkoppelung (Feedback) kann er feststellen, was er verstanden hat und was nicht.

Die Informationstheorie als Basis

Die technischen Voraussetzungen der Kommunikation wurden 1941 zuerst von dem Mathematiker Claude E. Shannon beschrieben, der als Begründer der Informationstheorie gilt. Da weite Teile seines Werks der Geheimhaltung unterlagen, wurde es erst 1948 publiziert.

Themenbereich: Basiswissen über Kommunikation. Vorveröffentlichung - kann noch Fehler enthalten.

Hinweise und Quellen:

Schlüsselworte: Kommunikation, Grundlagen, Sender, Empfänger, Rückkoppelung, Codierung, Decodierung, Kommunikationsfluss, Störungen, Rauschen, Redundanz.

Seminarunterlagen zu einem Kommunikationslehrgang von 1989 vom Autor dieses Beitrags.